Tableau des musemes

|

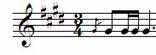

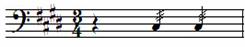

Musème 1 :

« l’interpellation »

Interpellation 1

|

Interpellation 2

|

Interpellation 3

|

|

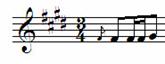

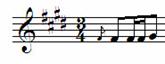

Musème 2 : le

« parlé-chanté »

Parlé-Chanté Vocal 1

Parlé-Chanté Vocal 2

|

Parle-chanté Instrumental 1

Parlé-chanté Instrumental 2

|

|

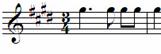

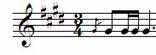

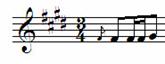

Musème 3 :

« exténuation »

Appogiature vocale 1

|

Appogiature vocale 2

|

Appogiature vocale 3

|

|

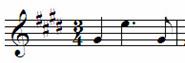

Musème 4 :

« Malaise »

Chromatisme Instrumental

Chromatisme Instrumental 2

Chromatisme Vocal

|

Musème 5 : « la plainte »

Plainte instrumentale 1

|

|

Musème 6 : « la

désignation »

|

|

Musème 7 : « la

tempête »

|

Les Musemes

-La voix-

Tout au long du morceau le chant est

posé de façon syllabique. Aucun mélisme n’ornemente la ligne mélodique, les

paroles sont mises en valeur et facilement intelligibles. Le chant épuré de

toutes fioritures est revendicateur et peut transmettre aisément son message.

Cette écriture

vient renforcer le sens du texte et son caractère décharné, le thème de la mort

et le sentiment exaspéré et désillusionné du chanteur est appuyé par cette

simplicité et l’ambiance étroite et stagnante de la mélodie, dont l’ambitus est

généralement restreint (excepté dans le refrain) qui ne dépasse pas l’octave.

Le couplet est construit sur deux phrases

mélodiques et harmoniques. Premièrement, le chant est structuré à partir d’un antécédent

et d’un conséquent, il est soutenu par l’harmonie qui apporte une alternance

entre détente- tension- détente suivant le schéma I – II – V – I degrés.

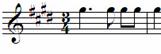

Mus. 2 « « l’exténuation »

1) 2)

2) 3)

3)

Le chant étant

principalement monodique, les paroles sont récitées sur une corde qui descend

en fin de phrase sur la seconde majeure inférieure. La descente est renforcée

par un effet de glissando. Celle-ci est amenée par une appogiature qui vient

intensifier et appuyer la fin de chaque phrase. Procédé que nous retrouvons

dans de nombreuses œuvres. Nous citons au passage :

Comme d’habitude de J. Revaux et G. Thibaut (1967)

Charles Aznavour Comme ils disent (1973)

Mozart

Fantaisie en ré mineur K.V.397

Mozart

Fantaisie en ré mineur K.V.397

Quant au passage

monodique cela n’est pas sans rappeler le style chanté-parlé des récitatifs que

nous retrouvons dans la musique d’opéra, les cantates dont la fonction est de

faire évoluer l’intrigue et de déclamer le texte. Ce style est utilisé

également dans de nombreuse musique populaire, où le rythme a une place

prépondérante, (rap, reggae...)

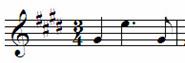

Mus. 1 « l’interpellation »

1)  2)

2) 3)

3)

Cette monotonie est

rompue par le rythme saccadé au début de chaque phrase, dont la dynamique

interpelle l’auditeur et accentue le caractère revendicateur de la chanson.

Ce procédé se retrouve dans de nombreuses

musiques engagées, rock, rap, provocant un côté agressif évoquant la lutte et

combat, à l’instar de :

Fela Kuti, Government

Chicken Boy

Michael Jackson They dont care about us

Guns n’roses You could by mine

L’antécédent et le conséquent sont

donc construits sur trois musèmes :

le rythme saccadé – la récitation monodique – l’appogiature en fin de phrase,

dont les valeurs complémentaires construisent un discours logique et

organisé : Interpellation – Parlé- chanté (explication) – Exténuation (abandon).

Ces trois musèmes sont renforcés par

le timbre rauque, peu intense et abîmé

du chanteur.

La mélancolie et la lassitude sont

marquées par la descente immuable de la mélodie chantée et qui sont renforcées

à chaque fin de phrase par l’appogiature. De plus, nous retrouvons dans la

partie chantée le chromatisme descendant [notes rouges] de l’orgue de barbarie,

qui accentue l’ambiance sombre.

Mus. 6

« la désignation »

Le refrain contraste avec les

couplets. Tout d’abord il commence en Majeur, dans la tonalité de mi, le

relatif, puis revient en do# mineur. La ligne du chant, plus

« lyrique » que dans le couplet, est élargie par un saut de 4te Juste

ascendante. Cet intervalle enrichit la ligne mélodique et lui dessine un

contour plus ample. Elle transmet un mouvement d’élancement et de balancement

qui met en relief les mots Vieux et Attentat. Ceux-ci peuvent être mis en

relation avec les mots Ambassade,

Grabataire, Militaire, Tortionnaire et

Ministère qui sont accentués par un léger mouvement ascendant de seconde

majeure. Cela conditionne un système de « bornes auditives » qui

apportent à l’auditeur des rappels mnémotechniques, lui induisant un champ

lexical à connotation négative provoquée par ce système de correspondance

sonore.

-Les cordes-

Le contraste entre la ligne du chant

au couplet et au refrain est soutenu par l’arrivée des cordes ou 2ème –

3 ème - 4 ème refrain. Celles-ci entraînent un changement de

couleur de par leur timbre feutré. Les violons sont ici un indicateur de style. Leurs jeux assez

classique (tierces parallèles, réexposition du thème, sonorités rondes) rappel

le genre symphonique et les valses viennoises qui peignent un décor de château et

remémore les grands bals qui avaient (ont) lieu dans les milieux aisés. Le beau Danube Bleu, La valse de l’empereur. Cela correspond

avec le sens des paroles Bal à

l’ambassade.

Le refrain fait

ressortir à la fois un monde plutôt mondain par les procédés musicaux de

l’accompagnement que nous venons de décrire et à la fois une critique par le

chant, le texte contestataire qui pointe du doigt ce milieu, cette politique.

- Les timbales -

Mus 7

« la tempête »

Les timbales n’interviennent qu’au

passage du refrain. Elles se font entendre trois fois au cours de celui-ci et

par un jeu de roulement. Leur fonction de marqueur périodique et d’annonce

dramatique est ici très important. En effet pendant que les cordes décrivent un

« univers doré » le roulement des timbales évoque en même temps une

scène de tempête. Elément dramaturgique qui se retrouve notamment dans de

nombreux opéras.

Fernand

Cortes de Spontini – Acte 3 - Scène 6

La Vestale de Spontini Acte 3 – Scène 6

L’effet dramatique de la scène de tempête est

accentué par le fracas des cymbales qui ponctue la fin du roulement. Confère L’apprenti Sorcier de Dukas, Gladiateur, La danse macabre de Saint-Saëns

Mus. 4

« le malaise »

L'orgue de barbarie a un rôle d'accompagnateur. Il s'inscrit dans le rythme de valse, la

basse étant entendue sur le premier temps, et l'harmonie sur le deuxième et

troisième temps.

Dans ce musème, on

peut distinguer deux éléments significatifs, renvoyant chacun à une perspective

culturelle manifeste.

Le premier est directement

lié au timbre de l'orgue de barbarie affecté au rythme de valse et à la configuration

structurelle décrite ci-dessus. Celle-ci évoque la fête foraine, le cirque, le

manège (par le côté cyclique de la structure basse / accord / accord), et par

voie de conséquence, les enfants, ou, tout du moins, l'enfance.

Le second est lié à

l'harmonie opérée. On voit, en rouge, apparaître un chromatisme descendant. Ce

chromatisme est une figure qui peut, dans le cadre d'une tonalité mineure comme

ici, suggérer l'angoisse, la peur, ou, en tout cas, il a pour effet une

certaine puissance dramatique. Cette figure musicale est notamment utilisée

dans la musique de film d'horreur ou des films fantastiques, peuplés de

sorcières et de créatures magiques. Les exemples ci-dessous, contenant ce

procédé, semblent significatifs. Il s'agit d'extraits de la musique du film Halloween,

du film Harry Potter et de la

Danse macabre de Camille Saint-Saens, oeuvre au

titre évocateur.

Musique du film Halloween

de John Carpenter, chromatisme descendant à la basse :

Musique du film Harry Potter,

chromatisme descendant à la deuxième mesure :

Danse macabre, de

Camille Saint-Saens, chromatisme descendant des mesures 50 à 53 :

On connaît, dans la musique

savante occidentale, d'autres exemples aux titres moins éloquents, mais dont le

caractère général ne laisse planer aucun doute sur l'utilité du chromatisme

descendant. En voici deux, dont le chromatisme apparaît en rouge :

Chopin, valse

n°7 en do# mineur :

Rachmaninoff, Prélude

en do# mineur :

Ce musème connote

donc à la fois l'esprit de la fête foraine (incluant le manège et l'enfance) et

une atmosphère sombre. Un exemple réunissant ces deux éléments, et donc

comparable en tout point à ce musème, est le thème exécuté à l'orgue de

barbarie dans le film La cité des enfants perdus. Le personnage incarné

par Jean-Claude Dreyfus, ancien professionnel du cirque, assis dans la pénombre

près d'un canal aux eaux fumantes, interprète la mélodie suivante pendant que

s'opère sous ses yeux une série d'assassinats :

Les mélodies jouées par

l'accordéon sont tantôt au premier plan (comme dans l'introduction), tantôt en

contre-chant (pendant le refrain). Dans les deux cas, la musique renvoie à des

significations particulières. Voici, par exemple, deux éléments probants :

L'accordéon est un

instrument aisément classable dans les synecdotes de genre : son timbre,

associé au rythme de valse, implique automatiquement l'idée de musette, de bal

populaire, et de la France

d'entre deux guerres. Il faut dire que parmi les morceaux les plus populaires

de cette époque, nombreux sont ceux dont le rythme est à trois temps, et dont

l'accordéon fait parti intégrante de l'arrangement. Ces mêmes morceaux sont

pour la plupart souvent repris à l'accordéon seul. On pense entre autre à Mon

amant de Saint-Jean, La java bleu, La romance de Paris, ou

encore La valse brune.

Mus. 5 « la plainte »

L'intervalle de sixte

mineure, indiqué par un trait rouge dans le musème, est souvent utilisé

dans les musiques tintées d'un climat nostalgique et triste. Ici, deux exemples

: Manha do carnaval et Love story qui sont des morceaux qui

entrent parfaitement dans cette catégorie.

Manha do carnaval :

Love story Francis Lai (1970):

La guitare double l'orgue

de barbarie, et comme lui, a donc un rôle d'accompagnement, s'inscrivant elle

aussi dans le rythme de valse selon la même structure (basse/accord/accord).

Outre l'idée que la guitare

est souvent associée à l'accompagnement des chansons, par son côté pratique

(instrument polyphonique léger et transportable) mais aussi parce qu'elle est

souvent rattachée à l'image du vagabond allant déclamer ses chansons de village

en village, son timbre (ici acoustique) implique plusieurs connotations :

mélangé avec celui des violons, il peut évoquer le timbre d'un clavecin, et par

là même, renforce l'image châtelaine du refrain, mais surtout, le son

acoustique de la guitare implique une atmosphère intimiste propice à la bonne

déclamation des paroles. Les concerts unplugged qui ont fleuri dans les

années 90 soulignent presque toujours l'atmosphère intimiste par l'apport de la

guitare acoustique.

La basse marque toujours le

premier temps de la mesure (le temps fort). De plus, il s'agit toujours de la

note fondamentale de l'accord (il n'y a donc pas d'accords renversés). Ces deux

procédés réunis impliquent une certaine lourdeur et met donc en relief le

ressort dramatique opéré par les instruments au dessus d'elle.

Il faut rendre compte de

certains éléments esthétiques prépondérants du morceau que nous n'avons pas

transcrit et extrait sous forme de musèmes. Ces éléments sont au nombre

de 3 :

A la reprise du couplet,

une mesure supplémentaire vient s'insérer avant le refrain, supposant un

couplet à 9 mesures au lieu de 8. Ce chiffre impaire, peu courant dans les

carrures de musique de variété implique chez l'auditeur un malaise, du fait de

la « bancalité » de la musique.

A la fin, le chanteur

reprend le thème du refrain en sifflant. Cette technique permet de faire

retenir de façon prégnante une mélodie à

l'auditeur. On la trouve par exemple dans les chanson La pluie de

Jean-Jacques Goldman, Smile de Michael Jackson ou encore Tomber d'en

haut de Jacques Higelin.

Le dernier accord,

« C# add9 », se compose des notes suivantes : Do#, Sol#, Ré#. Il

s'agit donc d'un accord de Do# sans tierce. L'absence de tierce implique que

cette accord à une sonorité ouverte et donc pas tout à fait conclusive. Cela

implique également l'idée d'un son désincarné, sans corps, qui colle

parfaitement à l'atmosphère sombre de la chanson, et au caractère désabusé du

texte.

Le contexte sociopolitique

En décembre 1984, plus de 27 tonnes de gazes mortels fuirent

d’un réservoir de stockage se propageant

au le coeur de la ville de Bhopal, qui tua près de 8.000 personnes.¶

¶Depuis lors, les plus de 20.000 décès ont été

attribuées au désastre.¶

¶Les survivants et leurs enfants

continuent à souffrir. Différents troubles de la santé ont été constaté :

des cancers, la tuberculose, des malformations à la naissance et des fièvres

chroniques touchent la population. ¶Les études multiples ont trouvé du mercure, du

nickel et d'autres toxines dans les eaux souterraines locales et un niveau

dangereux de toxine dans le lait des seins des femmes qui vivent près de la

zone d'usine.¶

Bhopal 1984 Sahel Seveso 1976

La

catastrophe de Seveso en 1976 , dut à l’explosion d’un réacteur chimique de

l’usine IGMERA, industrie pharmaceutique. La température s'élèva en effet

jusqu’à 220° provoquant la production de dioxine. Un nuage toxique de dioxine

se répandit sur la ville provoquant la mort de nombreux animaux et l'apparition

de lésions cutanées graves.

Le Sahel est principalement recouvert par la steppe

et la savane. Il reçoit 150 à 500 mm de précipitations par

an, principalement pendant la mousson.

Si les conditions climatiques sont particulièrement difficiles, la vie

quotidienne et l’économie sont également soumises par une politique

chaotique.

Conclusion

Dans la première partie

nous avons effectué une présentation générale du morceaux, puis, dans la

deuxième partie, une analyse détaillée par l'apport de musemes, puis

enfin, la description du texte et ses liens avec la musique.

On retiendra plusieurs

éléments :

–

L'atmosphère sombre du

morceau est opérée par un chromatisme descendant.

–

La déclamation et la mise

en relief du texte impliquée par le ton monocorde et le rythme de la mélodie du

couplet, ainsi que le timbre intimiste de l'accompagnement à la guitare.

–

Des éléments de nostalgie,

avec l'apport de l'accordéon, rappelant le passé, et l'utilisation de

l'intervalle de sixte mineur.

–

Le caractère aigri et

désabusé du morceau, mis en évidence notamment par le timbre de la voix du

chanteur.

–

Des éléments musicaux liés

à l'image du château par l'utilisation des cordes et de la guitare qui peut,

dans le refrain, être assimilée au son d'un clavecin, d'une part, et liés à

l'image de la fête foraine par l'utilisation de l'orgue de barbarie d'autre

part.

–

Le rythme de valse provoque

une anaphone Kinesthésique, quelque chose de cyclique, de tournant.

–

Les constates entre le

couplet et le refrain

Ces éléments rassemblés

détermine la nature du morceau : une chanson engagée mais emprunte de

désenchantement, et qui met en relief les paroles, pamphlet contre les grands

dirigeants et constat amère sur la condition des enfants dans le monde.

Liste des

références musicales

50 ans d’accordéon – 109 grand succès, EPM

2000

Aznavour Charles, Comme ils disent, 1973

Badalamenti Angelo, La cité des enfants perdus

Bonfa Louis, Manaha do carnaval

Chant de marins, Logouvy de la mer

Chopin Frédéric, Valse en do#m op.64 n°2

Disneyland Paris - Fantasyland - Le Carrousel De Lancelot Music Loop

Revaux, J. et G. Thibaut, Comme d’habitude [interprété par Claude François]

Grieg, La

marche des nains de la suite lyrique

Guns n’roses, You could be mine

Jackson Michael, They dont care about us, 1995

Kuti Fela,

Government Chicken Boy, Universal

Lai Francis,

Love story

Mozart Wolfgang Amadeus, Fantaisie en ré mineur

Mozart Wolfgang Amadeus, Sonate en la mineur K. 310

Orgue de barbarie des

frères Limonaire, La ronde des chevaux de

bois

Carrara Emile, Mon amant de Saint Jean, 1945 [interprété

par Edite Piaf]

Rachmaninov Sergei, Prélude en do#m op.3 n°2

Rodrigues Amália, Gaivota, Voix du Portugal, Actes Sud

Strauss Richard, Ainsi parlait Zarathoustra

Tchaïkovsky Piotr, Seul qui connaît la tristesse

Tiersen Yann, La valse d’amélie, 2001

Williams John, Harry Potter, 2001

Zimmer Hans, Gladiator, 2000

M

M![]()

Mozart

Fantaisie en ré mineur K.V.397

Mozart

Fantaisie en ré mineur K.V.397